キーンコーンカーンコーン♪

キーンコーンカーンコーン♪

ひよこ組、10時間目の授業をはじめます!

ひーろー先生と一緒に楽しく0歳児のことについて学んでいきましょう!

その1、なんで予防接種が必要なの?

そもそもワクチンは過去にたくさんの子どもが亡くなったり、重度の後遺症を残したりした病気なので出来たもの。

今現在、重い病気や感染症が流行しないのは日本が予防接種をしっかり徹底してきたからなんです!

子どもが小さいうちは、免疫力や抵抗力もなく、重症化するリスクや最悪の場合は死に至るケースだってあります。

そうならない為に0歳児の小さいうちから予防接種を受けることがとても大切なんです!

その2、予防接種には2つの分類がある

🔶定期接種

🔶任意接種

の2種類があります。

では、定期接種と任意接種の違いを以下で学んでいきましょう。

定期接種

公費で行うことができ(一部自己負担あり)ます。

🔵ヒブワクチン

🔵B型肝炎ワクチン

🔵4種混合ワクチン

🔵肺炎球菌結合型ワクチン

🔵BCG

🔵水痘ワクチン

🔵MR(麻疹・風疹)ワクチン

🔵日本脳炎ワクチン

🔵HPVワクチン

など。

万が一副反応が起きた場合は以下のような保障があります。

| 医療費 | かかった医療費の自己負担分 |

| 医療手当 | 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) |

| 障害児養育年金(※) | 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 |

| 障害年金(※) | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 |

| 死亡一時金 | 死亡した方の遺族に支給 |

| 葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行う者に支給 |

| 遺族年金 | 死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給 |

| 遺族一時金 | 死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給 |

任意接種

国が認めているものの、「予防接種法」で規定されていないワクチンとのことです。

予防接種に必要な費用は、個人での負担になります。(一部の自治体では負担してくれるところもあるので、お住いの市町村に問い合わせてみましょう)

🔵ロタウィルスワクチン

🔵おたふくかぜワクチン

🔵インフルエンザワクチン

副作用の保障についてはPMDA(医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に問い合わせをしてみましょう。

0120-149-931

受付時間:午前9:00~午後5:00 / 月~金(祝日・年末年始を除く)

Eメール:kyufu@pmda.go.jp

定期接種と任意接種の分類は公費かどうかだけです!

どちらも重要なので受けるようにしましょう!

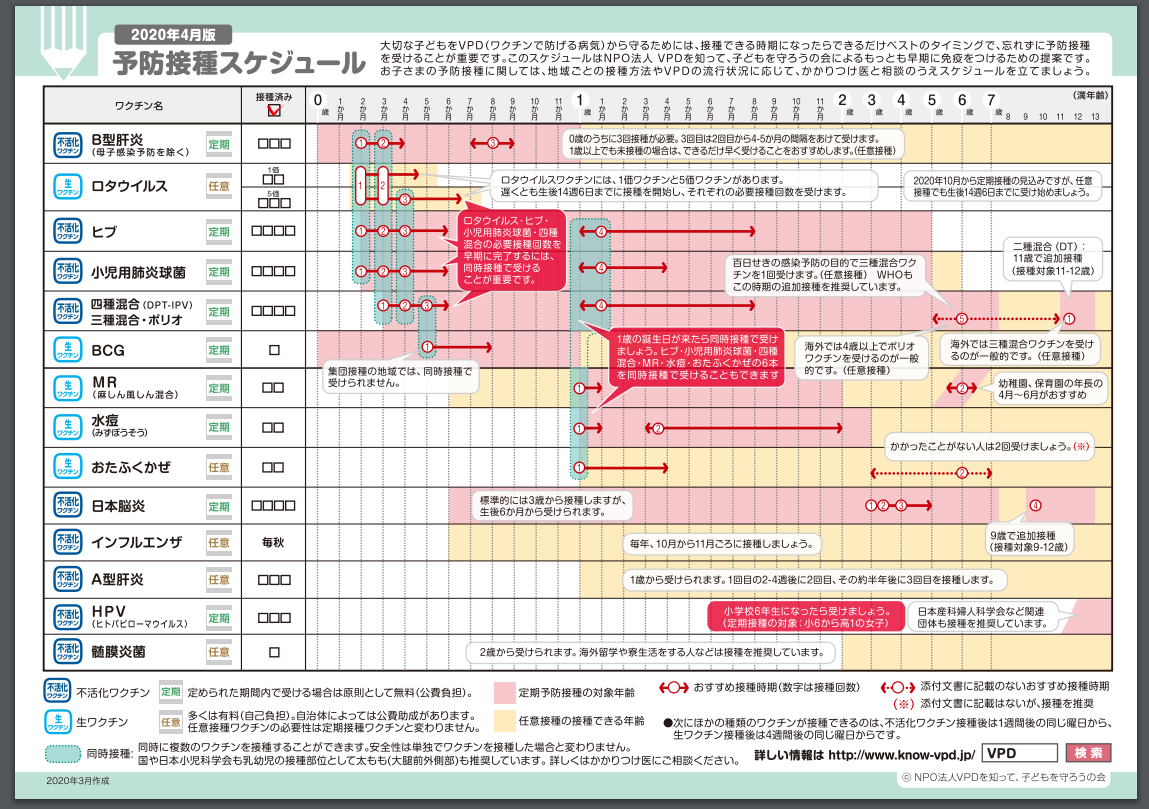

その3、1歳未満で受けるワクチンは?

1歳未満で受けるワクチンは全部で6種類になります。

⭐四種混合ワクチン3回

⭐肺炎球菌ワクチン3回

⭐B型肝炎ワクチン3回

⭐ロタウィルスワクチン3回

⭐ヒブワクチン3回

⭐BCG1回

・生ワクチンは4週間、不活化ワクチンは1週間空けないと次の予防接種ができないのと、ロタウィルスワクチンは生後32週までしか接種できないものになっています。

四種混合ワクチン

4種混合ワクチンは、ジフテリア、百日せき、破傷風及びポリオ(急性灰白髄炎)を予防するワクチンです。

このワクチンの接種によりジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオに対する抗体ができ、かかりにくくなります。

生後3ヵ月から接種できます。

3~8週間隔で3回、3回目の約1年後(6ヵ月後から接種可能)に4回目を接種します。

肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌による感染症を予防するワクチンです。

このワクチンの接種により13種類の肺炎球菌血清型に対する抗体ができ、かかりにくくなります。

生後2ヵ月~5歳の誕生日前日まで接種できます。

4週間隔で3回、生後12~15ヵ月未満に4回目を接種します。

初回の接種月齢・年齢(生後2ヵ月~7ヵ月までに開始できなかった場合)によって接種間隔・回数が異なってきますよ!

B型肝炎ワクチン

B型肝炎の予防、B型肝炎ウイルス母子感染の予防などのためのワクチンです。

このワクチンの接種によりB型肝炎ウイルスに対する抗体ができ、かかりにくくなります。

1歳になる前に3回接種します。

生後2ヵ月から4週間隔で2回、さらに1回目の接種から20週以上経ってから1回の計3回接種します。

ロタウィルスワクチン

ロタウイルスによる胃腸炎を予防するワクチンです。

このワクチンの接種によりロタウイルスに対する抗体ができ、ロタウイルスによる胃腸炎の重症化を防ぐことができます。

ワクチンの種類(1価、5価)により接種スケジュールが異なってきます。

生後6週から接種でき(推奨は8週から)、4週間隔で2回または3回接種します。

接種できる期間が短いので、初回接種を生後8週から、遅くとも15週未満までに受けるようにかかりつけ医と相談しましょう。

ヒブワクチン

Hib(ヒブ=インフルエンザ菌b型)による感染症を予防するワクチンです。

このワクチンの接種によりHib(ヒブ)に対する抗体ができ、かかりにくくなります。

生後2ヵ月~5歳の誕生日前日まで接種できます。

4~8週間隔で3回、3回目から7ヵ月~13ヵ月以上あけて4回目を接種します。

初回の接種月齢・年齢(生後2ヵ月~7ヵ月までに開始できなかった場合、1歳以上5歳未満の場合)によって接種間隔・回数が異なります。

BCG

このワクチンの接種により結核に対する免疫ができ、かかりにくくなります。

生後11ヵ月(1歳未満)までに1回接種します。

標準的な接種期間は生後5ヵ月から生後8ヵ月未満です。

出展:『KNOW★VPD!』

まとめ

予防接種は我が子の健康を守るためにも必要不可欠!

0歳児のうちは体調も崩しやすく、予約をしていても計画通りに予防接種を受けられないことも多いのが現実。

適切な時期に接種し終えるのは予想以上に難しいので、だからこそ余裕を持ってやっていきましょう!